近期,课题组硕士生魏源、博士生郭炜辰(导师:叶蔚副教授)在Building Simulation(Q1,IF:5.9)上发表了关于隧道形科学装置均匀与非均匀送风的对比研究。该研究探讨了在大型科学装置中,维持温度恒定的最优通风设计。在评估了四种典型的隧道通风方案后,提出采用送风型半横向通风在隧道型科学装置中实现有效的恒温控制。建立了用于确定稳态纵向温度分布和温度波动的响应时间的分析模型,选取了上海硬X射线自由电子激光装置(SHINE)作为案例研究并分析了温度波动源及其引发不同类型温度波动的限值。最终比较了均匀送风和压力驱动送风分布在应对单一和耦合波动源时的恒温效果。

研究背景:

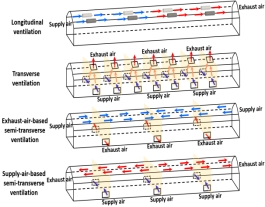

大型科学设施是国家科技创新体系的核心基础设施,其运行需依赖超高精度的恒温环境。传统恒温室通常采用垂直单向气流设计,通过顶部/底部静压箱实现均匀送风,但该方法在隧道形科学设施中面临严峻挑战:该类装置通常较长(如SHINE项目达400米),传统静压箱设计因空间限制无法实现均匀送风,导致温度场稳定性难以保障。目前中国缺乏针对隧道型装置的恒温设计规范,而隧道工程的四种通风方案(纵向、横向、送风型/排风型半横向)虽可借鉴,但其恒温适用性尚未系统验证。

本研究通过理论分析证明纵向通风因气流单向累积形成显著温度梯度;横向通风虽理论上能维持截面恒温,但需建造大型静压箱而工程可行性低;排风型半横向通风易产生气流滞留区;唯独送风型半横向通风通过风管纵向分布式送风,兼具工程可行性与温度控制潜力。但采用此通风设计方案仍然存在三大科学难题:其一,分布式送风存在压力驱动下的固有非均匀性(近端风量大、远端风量小),均匀送风与压力驱动模式孰优尚无定论;其二,热扰动沿程传播引发链式温度波动,系统抗干扰能力未知;其三,设计依赖计算流体动力学(CFD)仿真,缺乏普适性分析方法。

本研究以SHINE设施为案例,创新性提出:1)建立简化解析模型预测稳态温度场及波动响应时间;2)对比均匀送风与压力驱动两种模式的恒温性能;3)量化单一/耦合热扰动源的容限阈值;4)通过CFD仿真验证解析模型可靠性。研究成果将填补隧道型科学装置恒温设计方法空白,为未来大科学装置建设提供理论支撑。

研究结论:

本研究分析并探讨了如何基于送风型半横向通风在隧道型科学装置中维持超高精度的恒温环境。首先,研究建立了两种简化的分析方法,用于确定隧道内的稳态纵向温度分布及其对温度波动的响应时间。该方法可结合两种送风方式,即均匀送风和压力驱动送风。其次,选取SHINE项目作为案例研究。分析了温度波动的来源及其引发各类温度波动的途径。第三,比较了均匀送风与压力驱动送风在应对单一和耦合波动源时的性能表现。研究总结了SHINE项目中针对每种波动源的阈值。主要研究发现如下:

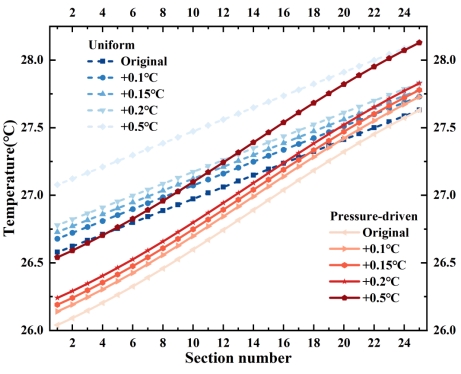

1. 均匀送风能够有效减小纵向温差,并能更好地缓解双热源波动;而压力驱动送风在应对单一波动源时效果更佳。

2. 针对SHINE项目需满足温度控制要求(±0.1°C以内) 的情况:两种送风方式的送风温度最大允许波动范围均为±0.1°C;两种送风方式的送风风量最大允许波动范围为±2.2%;两种送风方式下的电缆散热最大允许波动值为±6%;对于机柜散热变化的波动源,机柜在SHINE中的具体位置是需要重点考虑的因素。

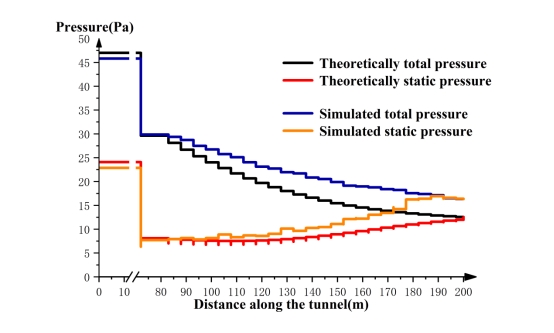

3. 可采用经典流体力学方法确定压力驱动的送风量分布。对于SHINE项目,沿风管的送风量分布理论计算值与模拟结果吻合一致,且各风口送风角度的差异不超过2°。

4. 基于对温度分布、响应时间以及压力驱动送风量的综合比较,本研究所提出的实用分析方法,在一定程度上可替代计算流体动力学方法来确定隧道型科学装置中交流系统的通风方案。

部分图示:

|

|

|

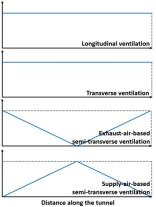

(a) 4种隧道通风方案 | (b)沿程流速分布 | (c)沿程温度分布 |

图1.隧道的四种基本通风方案及其在隧道内的理论流速和温度分布

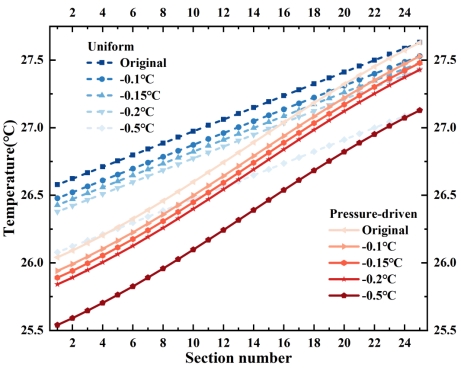

(a) 送风温度升高时的沿程温度波动值

(b) 送风温度降低时的沿程温度波动值

图2.两种不同送风方式在送风温度波动时的理论温度波动值。

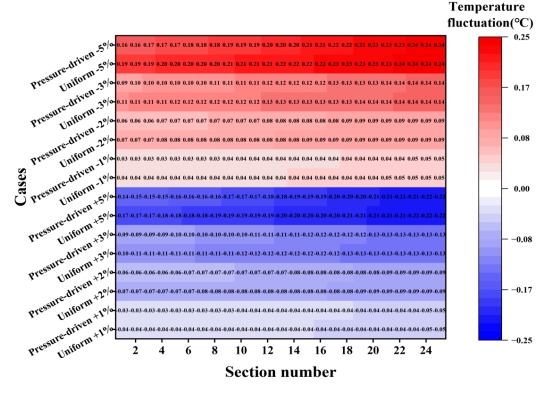

图3.两种送风方式在送风风量发生波动时理论温度的相对变化值

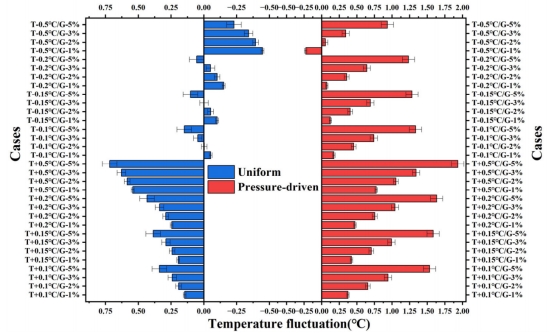

图4. 两种送风方式下送风风量降低且送风温度变化时的隧道相对温度变化

图5.基于流体力学原理得到的理论隧道沿程压力与CFD模拟结果对比

原文链接:https://doi.org/10.1007/s12273-025-1318-7

Copyright@ 同济大学张旭教授课题组

同济大学主页

同济大学主页