近期,课题组博士生李艺群(导师:叶蔚副教授)对建筑通风方案进行探究,重新审视“洁净空气”的内涵,并将其来源分为四类:过滤后及未经过滤的室外空气、净化后及未经净化的室内空气。基于文献调研、市场调研和相关标准解读,系统分析了不同洁净空气类型的特性及其在应对气候变化和公共卫生事件中的潜力。研究成果发表在《Renewable and Sustainable Energy Reviews》(Q1,IF:16.3)。

论文信息

原文链接

https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115571

研究背景

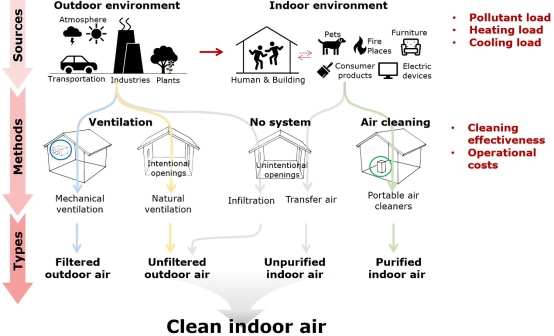

洁净空气作为一项基本人权,正受到广泛关注。通风是提供洁净室内空气的主要方式,通常通过引入室外空气来改善和维持室内空气质量。然而,当前通风系统面临两大挑战: 一是现行标准仅以满足基本通风需求为目标,如何在提高通风量以满足人们日渐增长的更高室内空气品质要求的同时,降低能耗和碳排放;二是仅增加通风量而忽视引入空气的质量,可能导致更多有害污染物进入室内,如何确保引入的洁净空气质量,以避免引入风险。因此,随着以空气净化器为代表的室内洁净空气的普遍使用,重新定义“洁净室内空气”并探索多源组合设计方法成为当务之急。随着以空气净化器为代表的室内空气净化技术的普及,重新定义“洁净室内空气”并探索多源组合设计方法成为当务之急。本研究通过系统分析,提出了优化洁净空气系统的策略,旨在提升通风系统的效率、韧性和节能效果,以满足日益增长的洁净空气需求,为未来提升室内空气品质决策提供科学依据。

研究结论

1)洁净室内空气的来源日益多样化,在教室等高密场景中对多源洁净空气组合的讨论不断增加。使用净化后的室内空气(PIA)以增强通风效果的举措,引起了广泛关注,并推动了市场的快速增长。高效空气过滤器(HEPA)已成为便携式空气净化器的标配,并常辅以活性炭吸附、负离子发生器和光催化等净化技术。

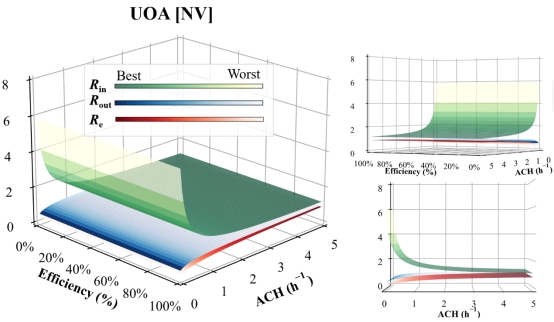

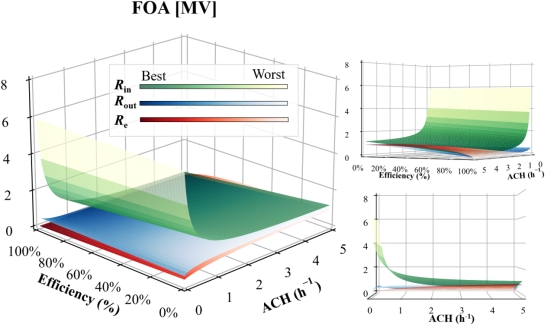

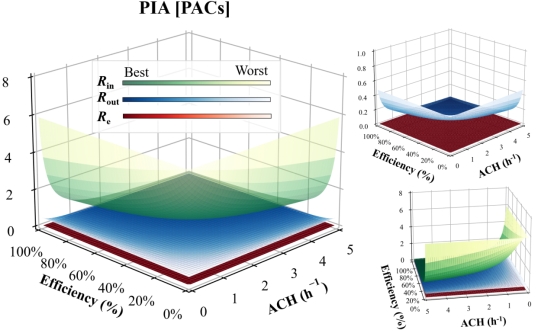

2)换气次数、过滤效率、渗透风量对通风系统抵抗室外污染能力(Rout)和抵抗室内污染能力(Rin)的影响程度各不相同。敏感性分析结果表明,渗透的波动对净化效果的影响相对较小。在室外污染严重时,必须特别注意引入风险。

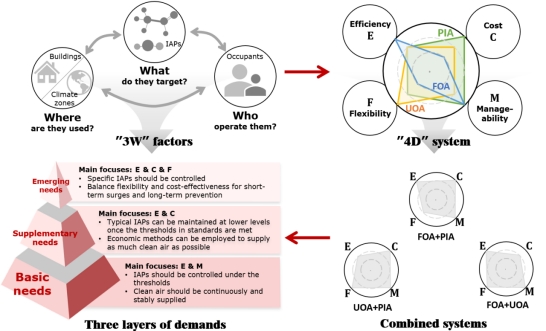

3)在“3W”框架(目标污染物What、使用者Who、场景Where)下讨论洁净空气类型的组合使用时,结合四维(4D)评估方法(净化效率、能耗、灵活性、可控性)进行全面评估,能够更好地满足实际需求。未来研究需要进一步探讨室内空气质量指标的实践意义。

以下为论文中部分图示:

图1. 清洁空气的来源、系统及分类

(a) 未过滤的室外空气 (主要指自然通风)

(b) 过滤后的室外空气 (主要指机械通风)

(c) 净化后的室内空气 (主要指便携式空气净化器)

图2. 三种清洁空气类型抵抗室内污染能力( )、抵抗室内污染能力(

)、抵抗室内污染能力( )、引入风险(

)、引入风险( )的定性分析

)的定性分析

图3. 利用清洁空气的路径

Copyright@ 同济大学张旭教授课题组

同济大学主页

同济大学主页